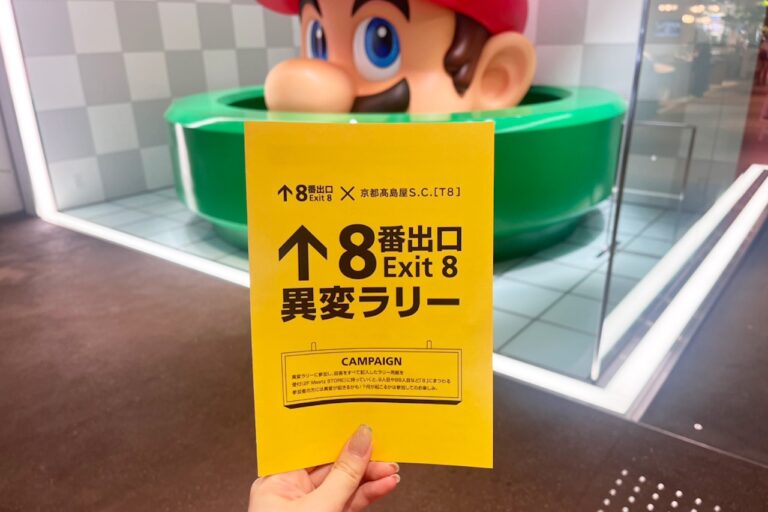

A lot of strange things are happening in the building! [Kyoto Takashimaya S.C. Specialty Store

PR

The movie "Treasure Island" will be released nationwide on September 19, 2025 (Friday). Satoshi Tsumabuki, who plays the lead role and serves as the film's advertising ambassador, traveled all over Japan with director Keishi Otomo, from Hokkaido to Fukuoka, as well as Okinawa, where the film was shot, to visit T-Joy Kyoto (Minami-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture) to directly convey his passion for the film!

Based on Junjo Shindo's novel of the same title, which depicts the truth that was not recorded in historical facts, set in Okinawa under American colonial rule. In addition to Mr. Tsumabuki, Suzu Hirose, Masataka Kubota, and Eita Nagayama co-star in this overwhelmingly passionate and grandiose depiction of young people who struggled through turbulent times.

In his stage greeting, the director said, "I almost lived in Kyoto for my last film, "Legend & Butterfly". I am very honored to be able to present my film here. I am very honored to be able to present my film here.

When asked by the host about his impression of Kyoto, Tsumabuki replied, "I think Kyoto is the place where I have the most film shoots outside of Tokyo. I've been to Kyoto many times for both filming and for private use. Sometimes I rent a condominium instead of a hotel, so I can really feel like I am living in Kyoto, which I enjoy every time. The director commented, "Actually, I came here on the first day yesterday. The director said, "Actually, I came to Kyoto one day early yesterday and ate a delicious meal in secret. I didn't hear that! Tsumabuki immediately quipped, and the audience burst into laughter.

At this stage greeting, the director and Mr. Tsumabuki read out questions and impressions submitted by the audience who had just finished watching the film, and the director and Mr. Tsumabuki answered them.

When Mr. Tsumabuki read my impression that the Kachaasi (Okinawan traditional dance) was very natural and skillful even from my perspective as a Uchinanchu (Okinawan native), he said, "I had experience with Uchinaaguchi (Okinawan dialect) in my previous works, but Kachaasi is difficult, so I am very happy to hear the praise. It is something that everyone has danced naturally since childhood, so there is no one to teach it. An old man walked by and saw me practicing and said to me, 'I thought someone was drunk' (laughs). (Laughs.)" He also told us this episode.

Director Otomo said, "Seeing this film made me realize how ignorant I had been about Okinawa. What can I do from now on? I am shocked that nothing has changed since then. The war is not over yet. There are still bases in Okinawa. It made me think deeply. I have a question for the director. What was the most important thing for you during this filming?" The question was.

Tsumabuki and I have talked about how our views on life and death have changed. I can't say for sure if the souls of the deceased exist, but I can sense their presence somewhere. I think Okinawa is an island where people live with great respect for such things. When I was shooting this film, I was conscious of the idea of "regret" that exists in Japan. The word "regret" here does not simply mean "regrettable. The thoughts and feelings of our predecessors are sometimes conveyed to us at the filming site. When I filmed Ryoma's death for the historical drama "Ryomaden," I felt a heavy weight on my shoulders.

Okinawa is a land where many people died with regret under conditions beyond our imagination, under U.S. rule. That is why we felt that we could only tackle this subject if we were willing to listen carefully and quietly to the spiritual voices of those people."

©2025 "Treasure Island" Production Committee, Kodansha Ltd.

The director continued, "Usually, shooting can proceed with a certain momentum, like a festival, but this time I just couldn't get into that kind of mood. In Okinawa, there are sacred places called utaki (Utaki). Stopping at such places and joining hands or kneeling down in prayer, I felt as if I were preparing myself for a sacred feeling and purifying myself to face the festival. I could not directly hear the voices of my Okinawan ancestors, but if they were speaking to me, I would try to be receptive to them. I had to keep that kind of mindset throughout the days." He confided his feelings during the filming of the movie.

An audience member added, "It touched my heart. After watching the film, I have a coexisting feeling of wanting to think that people are not stupid, and a feeling that they might be stupid. How can I sublimate such a blur and magma?" When asked, Tsumabuki replied, "It is very difficult. I don't want it to sublimate. It's probably not that easy. We are so lost in life, and we are not all strong. I think it's okay to be weak. I think that is why we can feel people's pain and other things like that. So let's burn without sublimating. Let's burn! When he struck a gut-punching pose, the audience applauded loudly.

©2025 "Treasure Island" Production Committee, Kodansha Ltd.

In closing, Mr. Tsumabuki said, "I believe that a film is only complete when everyone has seen it. However, "Treasure Island" has a "feeling of growth" even after the audience has seen it. I toured throughout Japan, and the circle of "Treasure Island" spread to each city, becoming the local story of that city. This is the story of Okinawa, but it is also the story of Japan, and I believe it is the story of all of you. I have seen the people who have seen the film realize this and expand the circle of people who have seen it. I think I was able to see that in each and every one of your faces today, and I think I was able to convey that feeling to you. He looked straight at the audience and expressed his joy.

©2025 "Treasure Island" Production Committee, Kodansha Ltd.

Director Otomo said, "This film was aborted twice, partly due to the Corona disaster. We had actually planned to crank it in less than six months after "Legend & Butterfly," but various things didn't come to fruition, and after overcoming the pain and frustration each time, we managed to deliver it to you all this way. Usually, if a film fails once, it is almost impossible to recover. And if you screw up twice in a film of this scale, it is really impossible to recover. But this film managed to survive.

I was powerfully convinced after reading the original story that there were messages and important things in this film that needed to be delivered in this era. That's why the cast and crew were all waiting for me. Normally, they would not have waited for me. But I believe that it was because we all understood that there was something worthwhile in this film that we had to deliver, that we all went ahead with it, that we managed to reach this point, and that it is a film that has survived. I am truly moved to be able to share my own excitement with you all today. He concluded.

©2025 "Treasure Island" Production Committee, Kodansha Ltd.

The film is set in the days when Okinawa was the United States. A group of young men distribute goods taken from the U.S. military base to the local residents. Their childhood friends Gusuku (Satoshi Tsumabuki), Yamako (Suzu Hirose), and Rei (Masataka Kubota), and their hero, On (Eita Nagayama), the oldest of the three. On the night of one of the attacks, On gets an "unscheduled victory" and suddenly disappears. Time passes, and Gusuku becomes a detective, Yamako a teacher, and Rei a yakuza. What did Ong obtain? What is the truth that these three childhood friends have arrived at 20 years later?

Director Otomo and Mr. Tsumabuki have continued to convey the passion of their films as they travel around Japan. Director Otomo has a strong connection with Kyoto, having shot many films in Kyoto and Shiga for "Rurouni Kenshin" and "Legend & Butterfly. He is also famous for the amount of passion and love he lavishes on each of his films. The passion of the original work itself, the passion of the director, and the feelings of Mr. Tsumabuki all combine to create a work that will pierce straight to the heart of the viewer. Please come to the big screen at the movie theater to see all of his passion.

Over 600 interviews per year! An order site carefully selected by the editors who knows Kyoto and Shiga.

nowOfficial LINE friend registration500 yen OFF coupon is being issued!

Distributed every Friday morning at 8:00 am! From new restaurant information to event information that we want to share with you, We deliver articles about Kyoto that are useful to know. About 20,000 people have registered.Click here to add a friend!

News

News Feature article

Feature article Featured event

Featured event